源码解析

reactive

用于创建响应式对象

import { reactive } from '@vue/reactivity'

const state = reactive({

count: 0,

message: 'Hello',

nested: {

value: 'Nested value'

}

})

// 响应式更新

state.count++ // 会自动触发依赖更新

state.message = 'Updated' // 同样会触发更新

state.nested.value = 'New nested value' // 深层属性也是响应式的- 返回一个 Proxy 代理对象

- 支持深层响应式(嵌套对象也会被转换为响应式)

- 修改属性会自动触发依赖更新

effect

用于响应式副作用

import { effect as rawEffect, reactive } from '@vue/reactivity' // 重命名导入

const state = reactive({ count: 0 })

// 创建一个 effect

const runner = rawEffect(() => {

console.log(`Count is: ${state.count}`)

})

state.count++ // 控制台会输出 "Count is: 1"

// 停止 effect

runner.stop() // 之后 state.count 的变化不会再触发 effect高级用法

const runner = rawEffect(() => {

console.log(state.count)

}, {

// 调度函数,可以控制 effect 的执行时机

scheduler(effect) {

// 例如使用 requestAnimationFrame 来批处理更新

requestAnimationFrame(effect)

},

// 延迟执行

lazy: true

})

// 手动执行

runner()关于高级参数解析:

rawEffect(fn, {

scheduler: () => queueJob(e)

})scheduler 的作用

- 默认行为:没有 scheduler 时,依赖变更会立即执行 effect 函数

- 使用 scheduler 后:依赖变更时,会执行 scheduler 而不是直接执行 effect

- 控制权转移:将 effect 的执行时机交给开发者控制

参数详解:

| 参数 | 类型 | 作用 |

|---|---|---|

fn | () => T | 要执行的副作用函数 |

options.scheduler | (effect: ReactiveEffect) => void | 调度函数,决定如何/何时执行 effect |

关于queueJob通过 Promise.resolve() 确保在下一个微任务执行

if (!queue.includes(job)) queue.push(job)去重机制

状态变更 → scheduler 调用 → queueJob → 微任务队列 → flushJobs示例:

const state = reactive({ count: 0 })

const e = rawEffect(() => {

console.log('Running effect:', state.count)

}, {

scheduler: () => queueJob(e) // 引用赋值(触发时e才有值)

})

state.count++ // 修改1

state.count++ // 修改2执行时序:

同步阶段:

- 两次

state.count++触发 setter - 每次 setter 调用 scheduler →

queueJob(e) - 由于去重机制,

e只会被添加一次到队列

- 两次

微任务阶段:

jsnextTick(flushJobs) → 执行队列中的所有 job- 实际执行的是

e()(即原始 effect 函数) - 最终只输出一次:

"Running effect: 2"

- 实际执行的是

ReactiveEffectRunner

副作用运行器

这是 effect 函数的返回类型,表示一个可控制的副作用运行实例。

interface ReactiveEffectRunner<T = any> {

(): T

effect: ReactiveEffect

stop: () => void

}const runner = rawEffect(() => {

// 副作用逻辑

})

// 1. 可以像函数一样调用

runner()

// 2. 可以停止响应式追踪

runner.stop()

// 3. 可以访问底层 effect 实例

console.log(runner.effect)追踪依赖

当你用 reactive() 创建一个响应式对象时,Vue 实际上创建了一个 Proxy 代理对象,这个代理会拦截所有属性访问(get)和修改(set)操作

effect 执行时的依赖收集:

const runner = rawEffect(() => {

console.log(`Count is: ${state.count}`)

// ^ 这里访问了 state.count

})当 effect 函数首次执行时,每次访问响应式属性(如 state.count),都会触发 getter,getter 会检查当前是否有活跃的 effect (即正在执行的 effect),如果有,就会把这个 effect 记录为该属性的依赖

{

target: { count: 0 }, // 原始对象

key: 'count', // 属性名

dep: [effect1, effect2] // 依赖这个属性的所有 effect

}触发:

state.count++ // 触发 setter修改属性值时,会触发 setter,setter 会查找这个属性对应的所有 effect,重新执行这些 effect

动态依赖:每次 effect 执行都会重新收集依赖,所以分支代码也能正常工作

rawEffect(() => {

if (state.condition) {

console.log(state.a) // 只有 condition 为 true 时才依赖 a

} else {

console.log(state.b) // 否则依赖 b

}

})推荐做法:

每个逻辑关注点应该有自己独立的 effect,而不是把所有副作用写在一个大 effect 中

// 好的做法 - 分离关注点

const countLogger = rawEffect(() => {

console.log('Count:', state.count)

})

const userLogger = rawEffect(() => {

console.log('User:', state.user)

})

// 不好的做法 - 所有副作用混在一起

const megaEffect = rawEffect(() => {

console.log('Count:', state.count)

console.log('User:', state.user)

// 其他不相关的逻辑...

})createScopedContext

用于创建作用域上下文的核心函数,组件作用域继承机制

创建一个新的上下文环境,该环境:

- 继承父作用域:可以访问父上下文的所有属性

- 拥有本地数据:可以添加新的响应式属性

- 智能属性分配:自动判断属性应该存在父级还是当前作用域

const parent = createContext({ count: 1 })

const child = createScopedContext(parent, { message: 'hello' })

// child 可以访问 parent.count

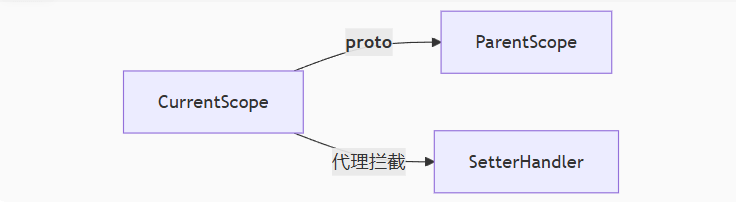

// 新增属性会根据规则自动确定存放位置原型链继承

const parentScope = ctx.scope

const mergedScope = Object.create(parentScope) // 原型链继承- 使用

Object.create建立原型链,新作用域__proto__指向父作用域 - 实现属性查找的向上委托(类似 JavaScript 的原型链查找)

本地属性合并

Object.defineProperties(mergedScope, Object.getOwnPropertyDescriptors(data))- 将传入的

data对象的所有属性(包括 getter/setter)复制到新作用域 - 保持属性描述符(如

configurable,enumerable等)不变

特殊属性处理

mergedScope.$refs = Object.create(parentScope.$refs)- 单独处理

$refs属性,确保每个作用域有独立的 refs 存储 - 仍然保持原型链继承关系

响应式代理

const reactiveProxy = reactive(

new Proxy(mergedScope, {

set(target, key, val, receiver) {

if (receiver === reactiveProxy && !target.hasOwnProperty(key)) {

return Reflect.set(parentScope, key, val)

}

return Reflect.set(target, key, val, receiver)

}

})

)关键点:

- 双层代理:外层的

reactive()处理响应式,内层的Proxy处理作用域逻辑 - 智能属性设置规则:

- 当设置的属性不存在于当前作用域时,写入父作用域

- 通过

receiver === reactiveProxy确保是直接操作当前代理对象 - 通过

target.hasOwnProperty(key)检查属性归属

方法绑定

bindContextMethods(reactiveProxy)确保作用域中的方法具有正确的 this 上下文

返回新上下文

return {

...ctx, // 复制原有上下文配置

scope: reactiveProxy // 替换为新的作用域

}

属性访问规则

| 操作类型 | 处理方式 |

|---|---|

| 读取已有属性 | 沿原型链查找 |

| 设置已有属性 | 修改所属作用域 |

| 设置新属性 | 写入当前作用域 |

| 设置继承属性(非自有) | 写入父作用域 |

性能优化

- 使用

Object.getOwnPropertyDescriptors一次性复制所有属性 - 通过

hasOwnProperty快速判断属性归属 - 响应式系统只在最外层包装一次

bindContextMethods

这个函数的作用是确保作用域(scope)中所有方法的 this 指向正确。

一句话就是:绑定之后能够确保方法被赋值后其中的this依然指向其原始的作用域,而不是被赋值后所在的作用域。

不绑定this的情况:

const scope = {

name: 'JSS',

greet() {

console.log(`Hello from ${this.name}`)

}

}

const greetFn = scope.greet

greetFn() // 输出: "Hello from undefined" (this指向全局或undefined)绑定后:

bindContextMethods(scope)

const greetFn = scope.greet

greetFn() // 输出: "Hello from JSS" (this正确指向scope)this 的默认指向规则:

| 调用方式 | this 指向 | 示例 |

|---|---|---|

| 直接方法调用 | 所属对象 | obj.method() |

| 函数引用调用 | 全局对象/undefined | const fn = obj.method; fn() |

| 作为回调传递 | 取决于调用方 | setTimeout(obj.method, 100) |

| 构造函数调用 | 新创建的对象 | new Constructor() |

在Petite-vue中的场景:

<button @click="increment">Count: {{ count }}</button>- 当点击事件发生时,

increment方法会被作为回调调用 - 没有绑定则

this会丢失原始上下文

const runner = effect(() => {

console.log(this.count)

})上述代码中的this需要始终指向scope

实现原理分析

scope[key] = scope[key].bind(scope)- 创建一个新函数,其

this永久绑定到scope - 保证无论以何种方式调用,

this始终一致

with语句

在toFunction函数中使用到了with相关语法,回顾一下相关知识

with 语句会将指定对象添加到作用域链的前端,这样在 with 块内部可以直接访问该对象的属性,而不需要使用对象名前缀。

with($data) 将 $data 对象的所有属性提升到当前作用域

在 with 块内部,可以直接使用 $data 的属性名,而不需要 $data. 前缀

// 数据对象

const data = {

name: '张三',

age: 25,

message: 'Hello World'

}

// 生成的函数示例

function anonymous($data, $el) {

with($data) {

return name; // 等价于 $data.name

}

}

function anonymous($data, $el) {

with($data) {

return age + 1; // 等价于 $data.age + 1

}

}

function anonymous($data, $el) {

with($data) {

return message.toUpperCase(); // 等价于 $data.message.toUpperCase()

}

}evaluate

传入数据对象,表达式,元素,返回表达式计算后的值

scope: Proxy(Object) {$delimiters: Array(2), str: 'hello world', message: 'hello world'...}

exp: return("局部状态:"+$s( str ))

el:#text // 文本节点

result:局部状态:hello worldtoFunction函数,上述代码的返回值

fn ƒ anonymous($data,$el

) {

with($data){return("局部状态:"+$s( str ))}

}通过执行这个函数将数据进行替换后返回

原本的函数中,el值并没有用到,后续我进行扩展后:

const toFunction = (exp: string): Function => {

try {

return new Function(`$data`, `$el`, `with($data){${exp}}`)

return new Function(`$data`, `$el`, `

with($data){

const el = $el;

${exp}

}

`)

} catch (e) {

console.error(`表达式 ${exp} 中出错:${(e as Error).message}`)

return () => {}

}

}可以在表达式中使用

访问元素属性:

<div v-text="el.tagName">元素标签名</div>

<div v-text="el.id">元素ID</div>

<div v-text="el.className">元素类名</div>操作元素样式:

<button @click="el.style.color = 'red'">变红</button>

<button @click="el.classList.add('active')">添加类</button>访问元素数据:

<div v-text="el.dataset.message">数据属性</div>DOM 操作:

<button @click="el.parentNode.removeChild(el)">删除自己</button>

<button @click="el.innerHTML = '已更新'">更新内容</button>事件处理:

<button @click="el.dispatchEvent(new Event('custom'))">触发自定义事件</button>其他操作

...

ref

在ref指令中prevRef变量的作用是跟踪上一次的引用名称,主要用于处理引用名称变化的情况。

if (prevRef && ref !== prevRef) {

delete $refs[prevRef]

}当元素的 ref 属性值发生变化时,需要删除旧的引用,避免内存泄漏,例如:从 ref="counter1" 变成 ref="counter2"

清理工作:

return () => {

prevRef && delete $refs[prevRef]

}上述清理函数会被 petite-vue 的响应式系统自动调用

当 v-scope 指令被移除时

当元素从 DOM 中移除时

当组件被销毁时

<div v-if="show" ref="myRef">

<!-- 当 show 变为 false 时,这个 div 会被移除 -->

<!-- 此时清理函数会自动触发 -->

</div>关于为什么是自动的:

这是 petite-vue 的响应式系统的一部分

指令的清理函数会被注册到响应式系统中

当相关元素或组件被销毁时,系统会自动调用这些清理函数

**总结:**不需要手动调用这个清理函数,它是由 petite-vue 的响应式系统自动管理的。这种机制确保了资源的正确清理,防止内存泄漏。

<!-- 初始状态 -->

<div ref="counter1">...</div>

<!-- 动态改变 ref -->

<div :ref="dynamicRef">...</div>当 dynamicRef 的值从 "counter1" 变为 "counter2" 时

prevRef 会记录 "counter1"

然后从 $refs 中删除旧的引用

主要是:

防止引用堆积

确保 $refs 对象中只包含当前有效的引用

避免内存泄漏

processDirective

关于replace :

string.replace(正则表达式, 替换函数)替换函数的参数:

(完整匹配, 第一个捕获组, 第二个捕获组, ...) => {

// 返回要替换成的内容

}第一个参数 _:完整匹配的字符串(这里用 _ 表示不使用这个参数)

第二个参数 m:第一个捕获组的内容(这里是想要的修饰符名称)

为什么用 _:

_是一个常见的约定,表示"这个参数我们不会使用"因为我们需要的是捕获组 m,而不是完整匹配

// 例如对于 v-on:click.prevent

raw.replace(modifierRE, (_, m) => {

// _ 是完整匹配,m 是捕获组(修饰符名称)

// 如果 modifiers 不存在,则初始化为空对象

(modifiers || (modifiers = {}))[m] = true

// 返回空字符串,相当于删除这个修饰符

return ''

})例子:

<!-- 原始指令 -->

v-on:click.prevent.stop

<!-- 处理后 -->

// raw 变成 "v-on:click"

// modifiers 变成 { prevent: true, stop: true }总结:

- 找到指令中的修饰符(如 .prevent)

- 提取修饰符名称(如 prevent)

- 将这个修饰符标记为 true

- 从原始字符串中删除这个修饰符(替换为空)

shared

| 函数名 | 作用 | 示例 |

|---|---|---|

normalizeClass | 规范化 class 绑定(支持字符串/数组/对象格式 → 字符串) | normalizeClass(['a', { b: true }) → "a b" |

normalizeStyle | 规范化 style 绑定(支持字符串/对象格式 → 字符串) | normalizeStyle({ color: 'red' }) → "color: red;" |

isString | 判断是否为字符串 | isString('vue') → true |

isArray | 判断是否为数组 | isArray([1,2]) → true |

hyphenate | 驼峰转连字符(常用于 DOM 属性处理) | hyphenate('fontSize') → "font-size" |

camelize | 连字符转驼峰(常用于 JS 属性访问) | camelize('data-value') → "dataValue" |

片段解析

if (arg === 'class') {

el._class = el.className

}保存原始className到el._class,实现静态class与动态class的合并

setProp

el.setAttribute(

'class',

normalizeClass(el._class ? [el._class, value] : value) || ''

)- 当

el._class存在(即有静态class)时,将静态class和动态value合并为数组 - 否则直接使用动态value

- 通过

normalizeClass统一处理各种格式(字符串/数组/对象)

短路逻辑

短路逻辑: A && B 的执行逻辑是:

如果 A 是 false(例如 null、undefined、0、false、'' 等),整个表达式返回 A,不会执行 B;

如果 A 是 true,才会继续执行 B 并返回 B 的结果。

参数列表

| 字段 | 类型 | 说明 |

|---|---|---|

delimiters | Array | 用于模板语法的定界符,默认值为 [', '],表示模板的起始和结束标记。 |

delimitersRE | RegExp | 正则表达式,用于匹配模板语法的内容。默认值为 /\{\{([^]+?)\}\}/g。 |

scope | Object | 当前的作用域对象,存储数据,使用 reactive({}) 创建。如果存在 parent,则继承自 parent.scope。 |

dirs | Object | 存储指令相关的配置或处理逻辑。继承自 parent.dirs(如果 parent 存在)。 |

effects | Array | 存储副作用函数(ReactiveEffectRunner),用于追踪响应式更新。 |

blocks | Array | 存储模板中的代码块,用于处理模板的结构或内容。 |

cleanups | Array | 存储清理函数,用于在生命周期结束时清理资源。 |

effect | Function | 注册副作用函数。如果 inOnce 为真,则立即将函数加入队列;否则,创建一个 ReactiveEffectRunner 实例,并将其推入 effects 数组。 |

局部上下文分析

const reactiveProxy = reactive(

new Proxy(mergedScope, {

set(target, key, val, receiver) {

// 当设置一个在当前作用域中不存在的属性时,

// 不要在当前作用域中创建它,而是回退到父作用域。

if (receiver === reactiveProxy && !Object.prototype.hasOwnProperty.call(target, key)) {

return Reflect.set(parentScope, key, val)

}

return Reflect.set(target, key, val, receiver)

}

})

)if (receiver === reactiveProxy && !Object.prototype.hasOwnProperty.call(target, key))receiver === reactiveProxy:确保 set 操作是通过代理对象 reactiveProxy 触发的,而不是直接在目标对象 target 上触发的,比如Reflect.set(target, 'name', 'Doe') ,主要为了防止一些边缘情况。

!Object.prototype.hasOwnProperty.call(target, key):检查目标对象 target 是否自身拥有该属性。使用 Object.prototype.hasOwnProperty.call(target, key) 可以避免因 target 是响应式对象而触发代理拦截器,导致无限递归调用。

避免无限递归的真正原因:使用 Object.prototype.hasOwnProperty.call() 避免递归是因为它不依赖目标对象的方法,它直接使用 Object.prototype 上的原始方法

写成!Object.prototype.hasOwnProperty.call(target, key)还有个好处是防止用户自定义的属性覆盖了原型链上的 hasOwnProperty 方法,或者边缘情况该对象根本就没有继承 Object.prototype,使用call能确保使用原生的 hasOwnProperty 方法来检查属性是否存在。

const obj1 = Object.create(null) // 创建一个没有原型的对象 它的 hasOwnProperty 方法是不存在的

const obj2 = {

hasOwnProperty: () => false, // 自定义的 hasOwnProperty 方法,调用它总是返回 false

};TIP

!target.hasOwnProperty(key)用来判断属性是否存在于当前作用域,当target 是一个响应式对象时,hasOwnProperty 方法可能会触发响应式代理的拦截器,从而导致无限递归调用,最终栈溢出。

Object.prototype.hasOwnProperty.call(target, key)可以绕过响应式代理的拦截器

回退机制:

return Reflect.set(parentScope, key, val);如果满足上述条件,说明要设置的属性在当前作用域中不存在,此时将属性设置操作回退到父作用域 parentScope 中执行。Reflect.set 是一个内置方法,用于设置对象的属性值,并返回一个布尔值表示操作是否成功。

return Reflect.set(target, key, val, receiver);如果不满足上述条件,说明要设置的属性在当前作用域中存在,或者 set 操作不是通过代理对象触发的,此时直接在当前作用域的目标对象 target 上设置属性值。

IIFE

const serverDiv = document.createElement('div');

serverDiv.id = 'server';

serverDiv.innerHTML = '{{ title }}';

document.body.appendChild(serverDiv);

Mist.createApp({

title: 'Hello World'

}).mount("#server")